De Ana Claudia Guimarães, da Veja

Ao olhar para os 35 anos de ocupação japonesa, quais foram os impactos mais profundos (políticos, econômicos ou sociais) que a Coreia enfrentou? Quando falamos daqueles 35 anos, entre 1910 e 1945, não nos referimos apenas a um domínio militar ou a uma mudança de bandeira no palácio. Foi uma imersão forçada num projeto de apagamento — político, cultural, psicológico. Um controle que tocou a medula do que significava ser coreano.

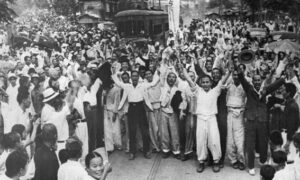

Politicamente, o país deixou de existir como Estado soberano. Não foi simples substituição de líderes, mas a desmontagem peça por peça da monarquia da dinastia Joseon, das leis, da educação própria. O poder estava nas mãos de governadores coloniais com autoridade absoluta, e qualquer voz dissonante era calada com violência. E, apesar dos protestos de muitos coreanos, isso tudo foi explicitamente ignorado pelas potências vencedoras da 1ª Guerra Mundial nas Tratativas de Paz de Versalhes de 1919.

Na economia, um paradoxo. Vieram estradas de ferro, fábricas, escolas — mas não para a Coreia florescer como nação, e sim para servir ao motor imperial japonês. A prosperidade que se anunciava seguia um percurso desigual: acumulava-se nas mãos de japoneses e de uma elite colaboracionista, enquanto agricultores coreanos eram expulsos de suas terras para se tornarem arrendatários em solo que antes lhes pertencia.

Mas o golpe mais fundo talvez tenha sido o simbólico. A língua proibida nas salas de aula, jornais censurados, nomes coreanos substituídos por japoneses. É uma espécie de violência que não deixa apenas cicatrizes na pele, mas corrói a narrativa de um povo, sua memória. As lembranças dos coreanos contra os japoneses ao norte do paralelo 38, na Coreia do Norte, são igualmente duríssimas.

Confira a entrevista completa: No Dia da Libertação, historiador destaca memórias e feridas da Coreia | VEJA